1 退職合意書とは

退職合意書とは、従業員と企業が合意のもとで雇用契約を終了する際に取り交わす契約書です。退職に関する条件を明確にし、将来的なトラブルを防止する目的で締結されます。具体的には、退職日、退職金の有無、未払い給与の精算、秘密保持義務、競業避止義務などの条項を定めることが一般的です。

退職合意書は単なる形式的な書類ではなく、企業と従業員の双方にとって重要な法的効力を持つ契約です。これを適切に作成しないと、退職後に紛争が発生し、企業が多額の賠償を負うリスクが生じます。反対に、退職合意書の作成により紛争を防止することができると考えられます。

2 退職合意書の締結が必要な理由

(1) 退職による雇用契約終了を確定させる

退職合意書を締結することで、労働者と企業の間で雇用契約が円満に終了したことを明確にできます。これにより、後日、従業員が「解雇された」と主張するリスクを防ぐことができます。特に、解雇ではなく自己都合退職であることを明示することは、労働紛争の回避において重要です。

過去の裁判例では、退職の経緯において、労働者側が、事実上の解雇をされたと主張して紛争となった事例が多数存在します。

例えば、裁判例(大阪地方裁判所令和4年9月9日判決)では、従業員が「会社に退職を強要された」と主張し、雇用契約上の地位確認請求とともに損害賠償などを請求した事例において、退職合意書の締結の経緯を詳細に確認した上で裁判所は企業側の主張を認め、従業員側の請求を棄却しました。

このように、退職合意書が存在することに加え、その締結の経緯や内容がどのようなものであるかが、裁判の結果を左右することとなります。

(2) 在職中の債権債務を清算する

給与の未払い、未精算の経費、退職金などの金銭的な問題が残っている場合、退職合意書にこれらを整理し、清算方法を明記することで、後の紛争を未然に防ぐことができます。

例えば、東京地方裁判所平成25年12月3日判決では、退職後に元従業員が「未払い残業代がある」と主張し、企業を提訴しました。しかし、企業側は退職合意書において「本合意書に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する」との条項を盛り込んでいたため、裁判所は元従業員の請求を棄却しました。こうした条項を適切に盛り込むことで、無用な訴訟リスクを減らすことができます。

(3) 退職後の制約事項を明確にする

企業は、元従業員が退職後に秘密情報を持ち出したり、競業避止義務に違反して競合他社に転職したりすることを防ぐために、適切な制約事項を設定する必要があります。退職合意書にこれらの条件を明記し、合意を得ることでリスクを軽減できます。

裁判例では、元従業員が競業避止義務に違反し、退職後すぐに競合企業に転職したケースについて、企業が損害賠償を請求した場合において、退職時の合意書(誓約書)において競業避止義務が明確に規定されており、これに違反したことを理由として、元従業員に対し損害賠償を命じた事例があります。

退職合意書に明確な競業避止条項を入れることは、企業の利益を守るために不可欠です。

3 退職合意書の不備により紛争化するケース

(1) 退職後の未払残業代請求

退職合意書を作成したにもかかわらず、退職時点での清算条項を規定しなかった場合、企業側は、元従業員から退職後に未払残業代を請求されても、これを拒むことができないというケースがあります。

退職時にすべての賃金が精算済みであることを明記することが重要です。

(2) 企業の秘密情報漏洩のおそれ

元従業員が企業の秘密情報、例えば顧客リストや技術情報に関する資料を持ち出し、競合他社に流出させるケースは、後を絶ちません。

退職合意書の作成には、こういった行為を防止する目的があることも意識する必要があり、条項としては、必ず秘密保持義務を明記し、違反時の制裁措置を定めることが重要です。

制裁措置を定めるときは、過度に多額の違約金等を定めることは公序良俗違反(民法90条)として無効となる可能性がありますので、注意が必要です。

(3) 競業及び顧客の奪取という問題

退職後の競業避止義務を元従業員に課すためには、明示的にこの義務を認める内容の合意書を作成することが選択肢として有力です。

適切な競業避止条項を設けることで、元従業員が競合企業に転職し、企業の顧客を奪う事態が発生した場合に、それによって企業が受けた損害を賠償する責任を追及することが可能となります。

どのような競業避止条項が有効になるかを解説した記事(退職した元従業員に顧客を奪われたときに競業避止義務違反で損害賠償請求できるか)を参考にしてください。

4 退職合意書のその他の条項

-

退職金の金額・支払条件

退職金の額や支払条件について合意に盛り込むことで、後日、退職金請求が支払われていないとして請求を受けるリスクが回避できます。 -

退職後の企業への協力義務

退職後において元従業員は企業から業務に関する問合せがあっても、これに応じる責任はありませんが、協力義務を定めることで、何か支障が生じたときに情報提供などに応じてもらいやすくなります。 - 紛争解決のための合意管轄条項

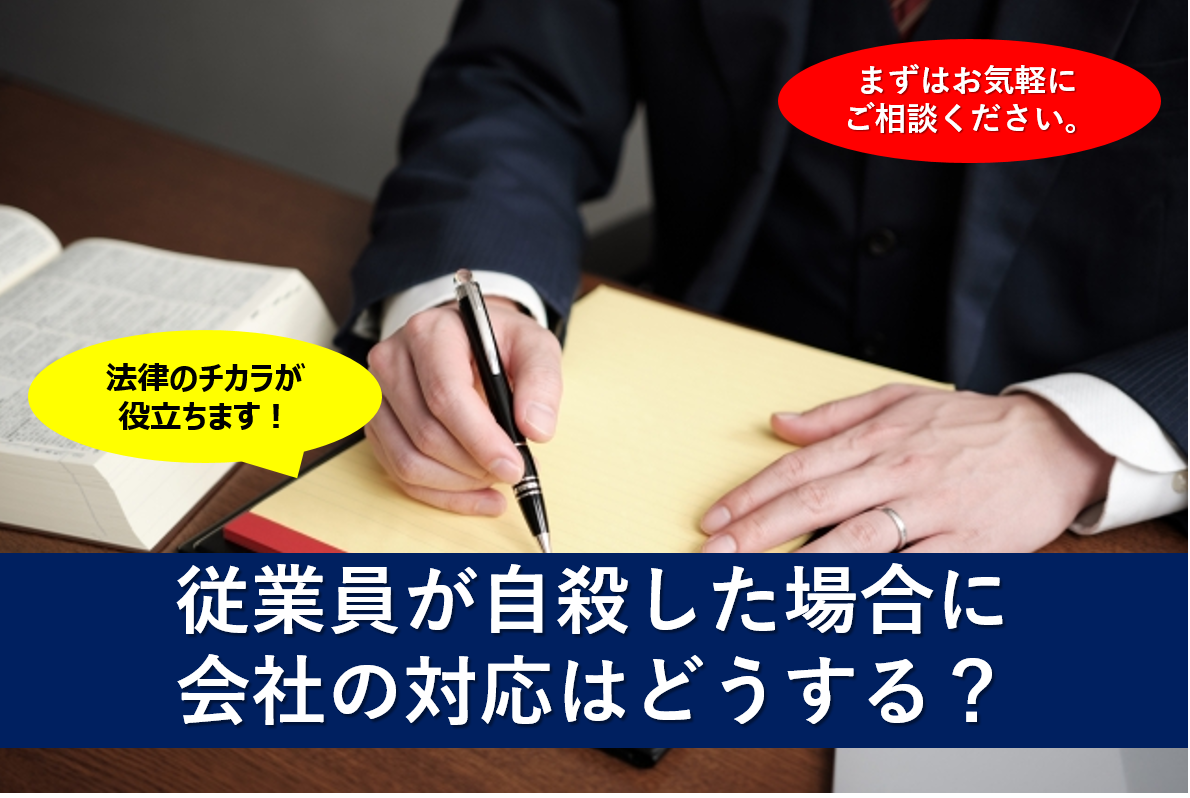

5 退職合意書の作成を弁護士に依頼すべき理由

退職合意書の作成が必要となった場合、弁護士に作成・レビューを依頼することで、作成された合意書が法的にも有効と認められる可能性を高めることができ、結果として、企業のリスクを最小限に抑えることができます。

弁護士法人本江法律事務所では、使用者側で企業の労務問題に対応することに精通した弁護士が、退職合意書の作成・レビューをサポートいたします。企業ごとの状況に応じた最適なアドバイスを提供し、トラブルを未然に防ぐことにつながります。

ご相談をご希望の方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

2006年弁護士登録以来、企業法務、事業再生・債務整理、税務関係、交通事故、消費者事件、知的財産権関係、家事事件(相続・離婚その他)、

その他一般民事、刑事事件、少年事件に取り組む。講演実績は多数あり、地域経済を安定させる、地域社会をより良くしていくことに繋がる。

こう確信して、一つ一つの案件に取り組んでいます。

※日本全国からのご相談に対応しております。